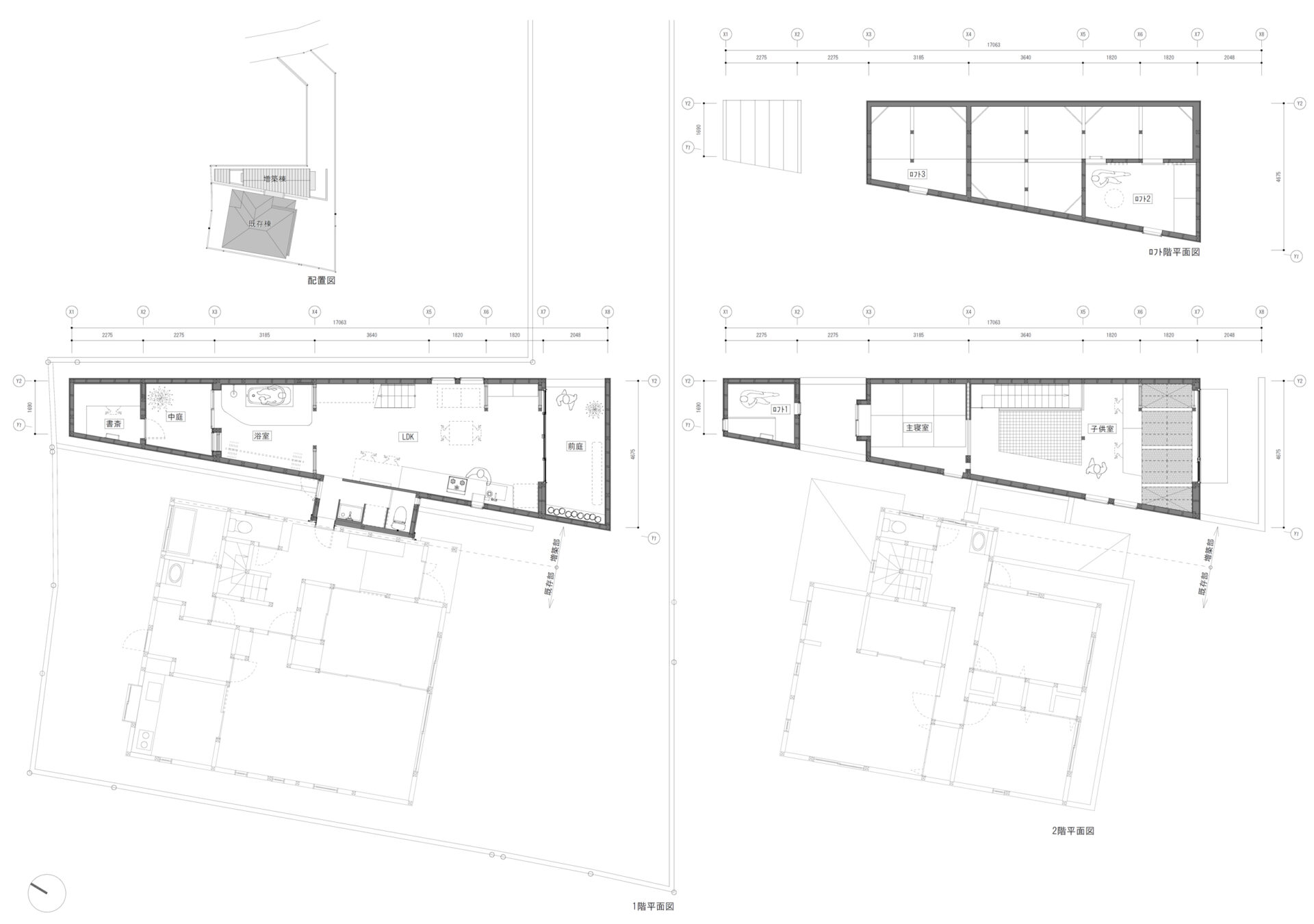

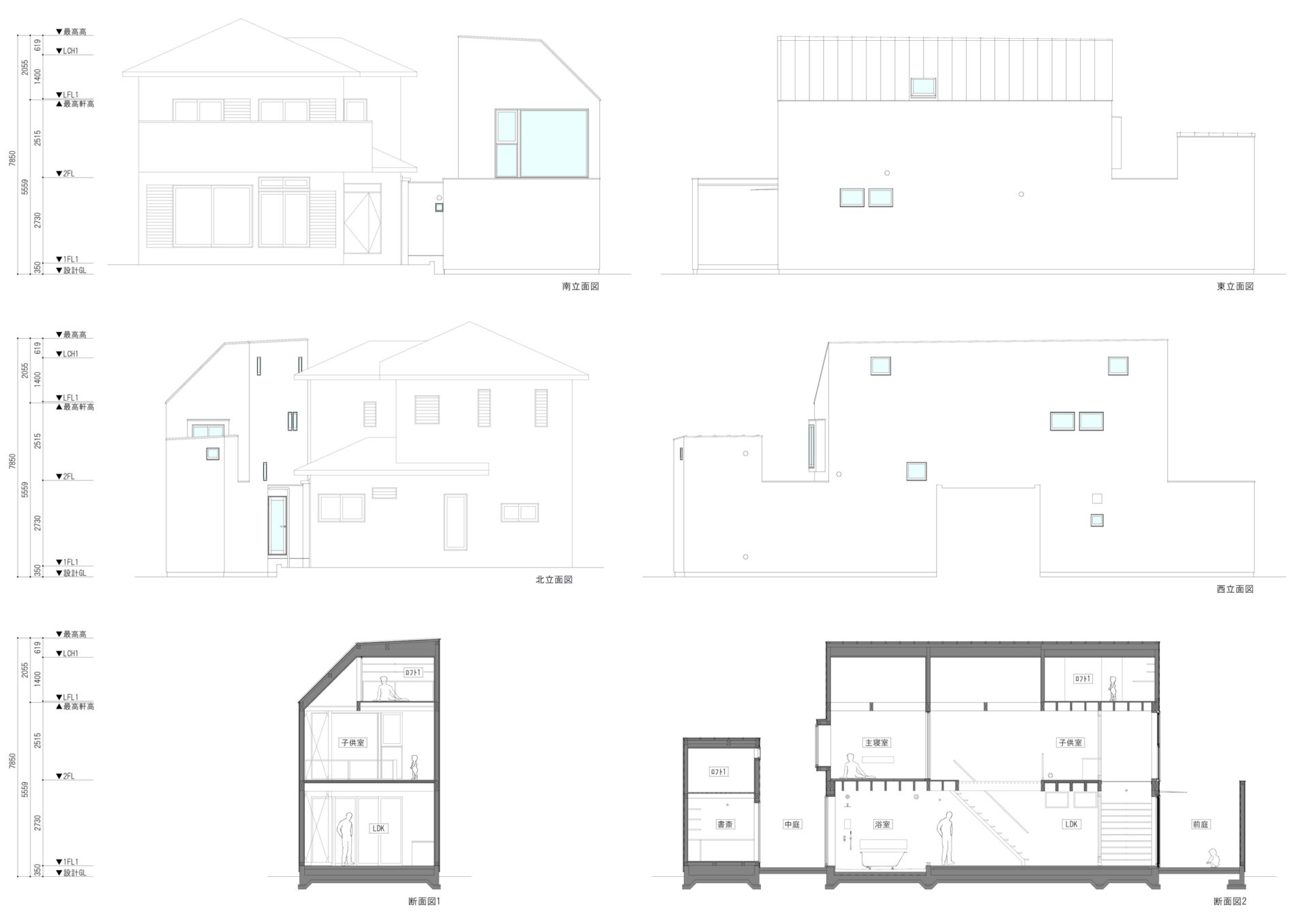

計画地はクライアントの実家敷地であり、古くからの住宅地に存する。当初の要望は、母屋隣の敷地を分割し、子世帯の住宅を新築することであった。しかし、旗竿敷地であったため、専用通路幅を確保することが法規的に難しく、敷地分割を断念し、母屋への増築工事に計画を切り替えた。加えて、母屋の構造は現行法に適合しておらず、増築面積が母屋延床面積の半分以下と制限がかかったため、結果的に〝狭小増築〟というかたちで計画をスタートさせることとなった。

この住宅には2つのメインコンセプトがある。

1つ目は〝要素の多さ〟である。

「住宅は、人が生活を営むことを前提とした建築である。傷や汚れがつき、モノが増え、生活感が現れることも必然である。それらの必然をポジティブに許容するベースの設計をすべき」

これは、私の住宅に対する持論であるが、クライアントはこの考えに強く共感していた。そのようなベースに必要なのは〝要素の多さ〟だと考えている。建築空間に素材感や色味、露出する構造体、さまざまな職種の手仕事感など、多くの要素をあらかじめ設え、生活を営むことにより必然的に生じる要素の介入にも耐えうるベースの設計を心がけた。

これに関しては、言語よりもビジュアルで認識したほうがよいのかもしれない。竣工写真撮影時に、ある試みをした。それは、撮影のためにモノを動かす、隠すなどの生活感を消し去る操作は一切せず、実生活空間をありのまま撮影したことだ。写真を観察すると、生活感などが満ち溢れていることがよくわかる。しかし、写真としても、住空間としても成り立っていると私は感じるのだ。あらかじめ設えた建築空間のハード面としての要素と、人が生活を営み必然的に加わるソフト面としての要素が渾然一体となり、空間の豊かな質をつくり出していることがこの竣工写真を通して伝われば幸いである。

2つ目は〝開放性〟である。

それらの条件を満たすため、プライベート性を高める前庭、主な機能をもたせたメイン棟、採光の確保や距離感を与える中庭、夫の仕事場としての書斎棟、という4つのスペースを連続させ、前庭と中庭を介して2棟に分棟する計画とした。また、モルタル床の連続性、ステンレスブレースの活用、浴室のリビングバス化、水廻りを母屋との接続部分にまとめるなどして、開放性を弱める要素を除外している。2階は、主寝室と画材置きのためのロフト以外は、間仕切りを設けない構成とし、吹き抜け部分にはアスレチックネットやエキスパンドメタルグレーチングを設けることにより、床面として利用しつつ、上下方向での連続性や開放性を与えている。

HOUSE-NN

竣 工:2020年7月

所在地:神奈川県横浜市

用 途:専用住宅(増築工事)

構 造:木造2階建

規 模:約70㎡

施 工:バウムスタンフ

撮 影:ナカサアンドパートナーズ 大崎衛門

放 映:住人十色

渡辺篤史の建もの探訪

掲 載:ArchDaily

archello

LiVES

TECTURE MAG

100%LIFE

architecturephoto